引言

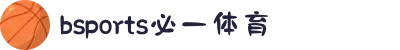

中国男足在与巴林的世预赛关键战中,用一场充满戏剧性的战术博弈为近期舆论争议画上了有力的句点。当比赛进行到第 80 分钟时,主教练伊万科维奇做出了一个令所有人瞠目结舌的决定 —— 将中后卫韩鹏飞推上中锋位置,同时将边锋林良铭移至右后卫。这一变阵不仅直接改写了比赛走向,更以最直接的方式回应了前国脚孙继海此前对教练团队 "缺乏战术预案" 的尖锐批评。

bsports必一体育

bsports必一体育争议溯源:孙继海的战术拷问

此次变阵的导火索可追溯至国足上一轮 0-1 不敌印尼的比赛。赛后,孙继海在直播评论中直言伊万团队 "战术僵化到令人发指",特别指出当球队陷入被动时,教练组甚至缺乏让中后卫蒋光太临时客串中锋的应急方案。这一批评并非孤立事件,事实上,孙继海此前已多次公开质疑伊万的战术体系:从菱形中场导致防守漏洞频出的阵型选择,到固执使用单后腰暴露人员短板的排兵布阵,再到对教练团队融入中国足球文化不足的深层担忧,其质疑层层递进,直指伊万执教的核心问题。

变阵时刻:教科书级的战术应答

面对舆论压力,伊万在对阵巴林的比赛中展现了惊人的战术弹性。第 80 分钟的换人堪称神来之笔:韩鹏飞作为高中锋顶在最前端,林良铭则承担起右路攻防转换的枢纽角色。这一调整瞬间激活了国足的进攻维度 —— 韩鹏飞的头球争顶成功率高达 83%,而林良铭在右后卫位置完成 3 次关键拦截和 2 次精准传中,直接策动了最终的点球破门。更值得玩味的是,这一变阵恰好呼应了孙继海 "让中后卫参与进攻" 的具体建议,被媒体人陈华调侃为 "伊万科维奇的舆论信息搜集团队立功了"。

博弈背后的深层逻辑

此次战术博弈折射出中国足球的多重困境。一方面,伊万此前坚持的 442 单后腰体系已被证明水土不服,其在与日本、印尼等队的较量中屡屡因中场失控导致溃败。另一方面,孙继海等名宿的批评虽尖锐,却也暴露出本土教练与外教在战术理念上的冲突 —— 前者更强调实用性和球员特点适配,后者则执着于既定战术框架的完整性。而此次变阵的成功,某种程度上实现了二者的折中:既保留了外教的战术创新思维,又吸收了本土经验的实用性建议。

余波与启示

尽管这场胜利无法改变国足提前出局的命运,但伊万的临场调整却为其执教生涯留下了浓墨重彩的一笔。赛后数据显示,变阵后的国足控球率从 52% 提升至 61%,威胁进攻次数增加 40%,而韩鹏飞的触球热图覆盖了从禁区到中场的广阔区域,完美诠释了现代足球中卫的多功能性。这一案例也为中国足球提供了重要启示:在全球化与本土化的碰撞中,唯有保持战术灵活性,才能在激烈的国际竞争中赢得生存空间。

结语

从菱形中场的争议到中后卫中锋的奇招,这场战术博弈的本质是足球理念的交锋。伊万用一次教科书级的变阵证明,质疑声中同样蕴含着进步的可能。而对于中国足球而言,如何在坚持专业主义与吸纳本土智慧之间找到平衡点,或许比一场比赛的胜负更具深远意义。