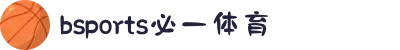

前国脚杨旭近日在央视《与中国足球对话》节目中尖锐指出,中日足球教练的训练理念存在 "本质鸿沟"。他以亲身经历对比:日本教练会精确到 "每个身位的朝向、每个脚趾的角度,甚至低头的目的都要讲清楚",而中国教练往往只强调 "你就这么练,别问为什么"。这种差异不仅体现在青训层面,更直接影响球员的临场应变能力 —— 日本球员在高压下能冷静执行战术,中国球员却频繁在关键战中 "掉链子"。

必一运动官网

必一运动官网一、训练理念的 "显微镜式" 差距

日本教练的 "细节控" 已深入骨髓。杨旭回忆,自己带孩子在日本训练时,教练会反复纠正接球时的身体倾斜角度:"他们要求前脚脚尖必须对准传球方向,后脚外旋 15 度以保持平衡,连低头看球的时机都要配合呼吸节奏。" 这种 "解剖级" 指导让球员形成肌肉记忆,在比赛中能下意识完成精准动作。反观国内,部分教练仍停留在 "跑圈 + 折返跑" 的粗放训练模式,战术讲解多是 "45 度传中"" 下底回扣 " 等套路化指令,缺乏对技术原理的拆解。

这种差异源于青训体系的根本不同。日本教练不仅传授 "怎么做",更注重解释 "为什么这么做"。例如在防守训练中,他们会通过战术板演示:"当对手边锋内切时,你的身体侧移角度必须保持 45 度,这样既能封堵射门线路,又能干扰传球"。而中国教练常以 "经验之谈" 替代科学分析,导致球员知其然而不知其所以然,面对变化时只能机械执行。

二、青训体系的 "金字塔" 落差

日本足球的成功建立在庞大的人才基数上。截至 2024 年,日本足协注册青少年球员达 71 万人,是中国的 7.6 倍。这种优势源于系统化培养:日本教练会根据球员发育阶段调整训练强度,例如对晚熟型球员控制对抗训练量,避免过度消耗潜力。而中国青训长期存在 "唯身体论",早熟型球员往往被优先选拔,挤压了技术型球员的成长空间。

更值得关注的是日本教练的 "思维引导"。U15 国少队日本籍教练浮嶋敏指出,日本教练现在更倾向于提出问题而非直接指令:"我们会问 ' 如果对手封堵你的惯用脚,你该如何调整传球路线?',让球员自己寻找答案。" 这种训练方式培养出的球员在比赛中决策速度更快,能灵活应对各种局面。反观国内,部分教练仍采用 "填鸭式" 教学,导致球员形成 "等指令" 的依赖心理。

三、改革路上的突围与阵痛

中国足球并非没有行动。2025 年启动的 A 级教练员培训已将 "细节化教学" 纳入课程,要求学员在实践中设计 "动作分解教案"。广州队青训梯队引进的日本教练中村雅昭,通过 "每年 30-40 场比赛 + 赛后战术复盘" 模式,带领 U15 队夺得东亚杯冠军。这些尝试证明,日本教练的细致训练法在中国土壤同样能生根发芽。

然而,改革并非一帆风顺。国少队曾因中日教练的文化冲突引发肢体冲突:日本助教因擅自介入中方训练被掌掴,暴露出理念差异背后的深层矛盾。此外,部分中国球员对日本教练的 "精细化" 要求存在抵触,认为 "踢球哪有这么多讲究"。这些现象折射出,改变不仅需要技术引进,更需思维方式的彻底转型。

从 "低头的目的" 到 "身位的角度",中日足球的差距正在于对细节的极致追求。杨旭的直言不讳,为中国足球敲响了警钟:当日本教练用 "显微镜" 打磨每个技术环节时,我们不能再用 "差不多" 的态度对待训练。唯有打破固化思维,真正将细节融入训练体系,中国足球才能在未来的国际竞争中缩小差距,实现质的飞跃。